引言

《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》把創(chuàng)新放在我國現(xiàn)代化建設全局中的核心地位,把科技自立自強作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐�。基于我國基礎研究薄弱現(xiàn)狀��,為了解決“卡脖子”技術問題��,“十四五”規(guī)劃除了提出強化國家戰(zhàn)略力量����、提升企業(yè)技術創(chuàng)新能力和激發(fā)人才創(chuàng)新活力�,也強調要深入推進科技體制改革���,完善國家科技治理體系����。而科研經費管理改革是推動科技體制改革的切入點和突破口�,黨中央和國務院高度重視科研資金管理,于2014年發(fā)布《關于改進和加強中央財政科研項目和資金管理的若干意見》�,促進科研資金管理的科學性。

“十三五”以來����,我國全社會研發(fā)投入不斷提高,從2015年的1.42萬億元增長到2020年預計2.4萬億元左右�����,2020年研發(fā)投入強度達到2.42%左右����,我國科技實力和創(chuàng)新能力大幅提升。但是��,隨著科研經費的投入,科技體制的問題不斷顯現(xiàn)���,比如科研預算編制繁瑣、項目申報審批流程冗長和經費撥付進度慢等�,分散了科研人員的精力、打擊了科研人員的積極性�。國務院高度重視科研人員面臨的突出問題,力求根據(jù)科研規(guī)律完善經費管理���,緩解科研人員的后顧之憂��。

7月28日�����,針對科研經費管理的棘手問題�,國務院常務會議提出進一步改革完善中央財政科研經費管理���,給予科研人員更大經費管理自主權�。

一����、完善科研經費管理的政策脈絡

2006年�����,財政部����、科技部共同制定了《國家重點基礎研究發(fā)展計劃專項經費管理辦法》���、《國家科技支撐計劃專項經費管理辦法》���、《國家高技術研究發(fā)展計劃(863計劃)專項經費管理辦法》和《公益性行業(yè)科研專項經費管理試行辦法》等四個專項經費管理辦法。

但是上述辦法缺少靈活性����、管理過細。為此���,財政部和科技部聯(lián)合發(fā)布《關于調整國家科技計劃和公益性行業(yè)科研專項經費管理辦法若干規(guī)定》����,將課題單位在實施課題過程中發(fā)生的無法計入直接費用的間接消耗�����,由原來的管理費用劃分為間接費用,明確了間接費用是間接成本補償?shù)那?����,并且提高了間接消耗的核定比例����,最高可達直接費用扣除設備購置費后的20%���。同時�,間接費用中增加了科研人員的績效支出��,調動了科研人員的積極性����。

2014年,針對預算管理過嚴���、結余經費政策有待改進等問題�����,科技部和財政部發(fā)布《關于改進加強中央財政科研項目和資金管理的若干意見》��,明確實行資金預撥機制����,建立科技計劃經費年初預撥制度,以滿足科研單位年初經費需求���。結余資金也進一步放寬要求���,原規(guī)定結余資金要全部收回,現(xiàn)改為完成任務目標并通過驗收�����、且承擔單位信用評價好的項目���,可按規(guī)定留歸項目單位使用��。

2016年����,繼續(xù)針對科研經費管理過細過嚴問題改革�����,國務院辦公廳發(fā)布《國務院關于優(yōu)化科研管理提升科研績效若干措施的通知》?�!锻ㄖ分饕腥齻€舉措:

●? 簡化預算

將直接費用中會議費��、差旅費�����、國際合作與交流費合并為一個科目���,科研人員編制這部分預算時不用再具體說明開會次數(shù)、出差次數(shù)�。

●? 提高間接費用比重,加大績效激勵力度

間接費用占直接費用扣除設備購置費后����,500萬元以下、500-1000萬元�、1000萬元以上對應比例從20%/13%/10%提高到20%/15%/13%。

●? 明確勞務費開支范圍和標準

重申勞務費不設比例限制�,參與項目研究的研究生、博士后����、訪問學者以及項目聘用的研究人員����、科研輔助人員等�,都可以開支勞務費。

2017-2019年�����,各部門繼續(xù)從預算編制����、管理架構和流程管理等三個方面強調簡政放權。

●? 預算編制

《國務院關于優(yōu)化科研管理提升科研績效若干措施的通知》中指出直接費用中除設備費外���,其他費用只提供基本測算說明�����,不提供明細�。

●? 管理架構

實行分級管理����、明確權責�����,牽頭組織單位不再管理具體項目(課題)����,專業(yè)機構承擔項目(課題)管理具體職責��。

●? 流程管理

《進一步深化管理改革激發(fā)創(chuàng)新活力確保完成國家科技重大專項既定目標的十項措施》中指出����,減少實施周期內的各類評估、檢查���、抽查、審計等活動���,實施一次性綜合績效評價���,合并技術、財務����、檔案驗收程序��。

二����、國務院常務會議亮點

此前��,政府多次下發(fā)對科研經費管理的實施規(guī)定���,有效擴大科研人員的自主權�,一定程度激發(fā)科研人員的積極性��,也有利于簡化管理機制���。但是�,當前我國基礎研究實力的提升�����,要求繼續(xù)推進科技體制改革�����。因此����,國務院常務會議部署了進一步改革完善中央財政科研經費管理�����,給予科研人員更大經費管理自主權�����。

此次國務院常務會議主要有八大亮點:

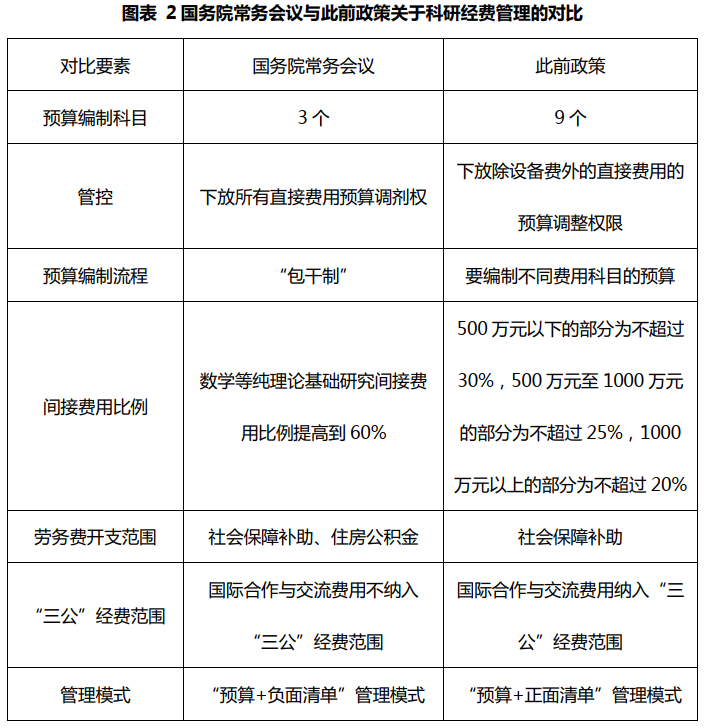

1�����、“減”預算編制科目

將預算科目從9個以上精簡為3個�,此前的預算科目包括設備費���、材料費���、測試化驗加工費�、燃料動力費、差旅費/會議費/國際合作與交流費��、出版/文獻/信息傳播/知識產權事務費�、勞務費��、專家咨詢費���、管理費,現(xiàn)在精簡成3個����,大大簡化了預算編制流程,節(jié)約了科研人員編制時間��。

2�、“放”權力

將設備費等預算調劑權全部下放給項目承擔單位。早在“十二五”初期�����,財政部和科技部研究制定的《關于調整國家科技計劃和公益性行業(yè)科研專項經費管理辦法若干規(guī)定》�,已經下放了與研發(fā)活動直接相關的材料費等科目的預算調整權限。

2014年發(fā)布的《關于改進加強中央財政科研項目和資金管理的若干意見》�����,賦予項目單位和科研人員更大的自主權����,允許會議費���、差旅費、國際合作交流費三項支出之間調劑使用�,但不得突破三項支出預算總額。

2018年國務院出臺的《國務院關于優(yōu)化科研管理提升科研績效若干措施的通知》���,將除設備費外的直接費用的調劑權全部下放給項目承擔單位�。

此次�����,設備費的預算調劑權下放�����,實現(xiàn)了所有直接費用預算調劑權下方�����,給予科研人員的對直接費用的完全自主調控權�。

3、“改”預算制度

對基礎研究類和人才類項目推行經費包干制��。未實行“包干制”前����,要求科研人員在課題開始前就對未來可能產生的支出進行詳細測算,編制不同費用科目的預算�����,計劃好費用要花在什么地方��、怎么使用����。

但是,科研的不確定性�、未知性和預算要求的具體化存在矛盾。因此��,2019年的《政府工作報告》首次提出科研經費“包干制”改革試點�����?����!鞍芍啤笔窍却_定經費總額,但無需編制明細費用科目預算��,科研人員在科研過程中可根據(jù)實際經費需求按規(guī)定使用和列支��?��!鞍芍啤钡膶崿F(xiàn)不僅使科研人員自主調控直接經費�����,間接經費也納入自主調控范圍�,使科研人員從繁瑣的管理體系中解放出來���,把更多的精力投入到科研當中����。

4�����、“提”間接費用比例

政策對基礎研究的間接費用比例不斷提高��,第一次提高是在2017年���,財政部和科技部以及國家發(fā)展和改革委員會聯(lián)合印發(fā)的《國家科技重大專項(民口)資金管理辦法》提出�����,對試驗設備依賴程度低和實驗材料耗費少的基礎研究�����、軟件開發(fā)�����、集成電路設計等智力密集型項目提高間接經費比例���,500萬元以下的部分為不超過30%,500萬元至1000萬元的部分為不超過25%�,1000萬元以上的部分為不超過20%,比2011年公布的比例分別提高0%/2%/3%��。

此次��,更是將數(shù)學等純理論基礎研究間接費用比例提高到60%����,體現(xiàn)了政府強化基礎研究的決心。政策除了重視間接費用的總量,也關注結構����。

2011年財政部和科技部發(fā)布的《關于調整國家科技計劃和公益性行業(yè)科研專項經費管理辦法若干規(guī)定》,首次提出間接費用包含績效支出����,此后績效支出比例不斷提高,由起初的不超過直接費用扣除設備購置費后的5%����,到取消中央財政科技計劃(專項、基金等)績效支出比例限制�����。再到此次的全面普調�,科研項目經費中用于“人”的費用可達50%以上,可將間接費用全部用于績效支出�����。此舉不僅體現(xiàn)了對“人”的重視�����,而且有利于建立績效管理機制。

5��、“擴”勞務費開支范圍

對比2016年發(fā)布的《關于進一步完善中央財政科研項目資金管理等政策的若干意見》�����,此次會議在勞務費列支中增加了單位繳納的項目聘用人員的住房公積金���,進一步保障了聘用人員的社會福利,有利于吸納優(yōu)秀的科研人員加入�。

6、“促”科研人員出國交流

“三公”經費���,是因公出國(境)費用�、公務接待費�、及公務用車購置和運行維護費這三種經費的統(tǒng)稱,為了防止貪污腐敗�,我國對“三公”經費的語段、使用和監(jiān)督有嚴格的限制���。此次會議決定科研經費中列支的國際合作與交流費用不納入“三公”經費范圍����,緩解了科研人員出國交流的擔憂。

7�、“變”管理模式

此次會議提出支持新型研發(fā)機構實行“預算+負面清單”管理模式,此前我國科研經費一直實行“正面清單”模式����,該模式應用于課題立項、評審���、經費使用和驗收等各個環(huán)節(jié)�����,但是“正面清單”管理的過細����,“負面清單”有利于簡化審批流程�����,擴大自主權��。

8���、“解”工資總額束縛

國務院2018年發(fā)布的《關于優(yōu)化科研管理提升科研績效若干措施的通知》已對科研項目績效提出實行分類評價���。此舉已經對科研成果轉化有一定激勵作用���,但是項目承擔單位有工資總額的限制。此次國務院會議提出的科技成果轉化現(xiàn)金獎勵不受所在單位績效工資總量限制�����,不作為核定下一年度績效工資基數(shù)���,將鼓勵項目承擔單位加強對科研人員實施科研成果轉化的激勵����,加快科研成果轉化�����。

三���、政策導向研判

我國科技投入快速增長,科研項目管理不斷科學化�����、透明化、自主化���、精簡化���,有利于激發(fā)科研人員創(chuàng)新活力,切實減輕科研人員負擔���,激活科技體制���。隨著科技體制日益完善,縱向項目不斷產出科技成果����,將促進國有企業(yè)和科研院所、高校合作��,推動科技成果轉化和落地�。